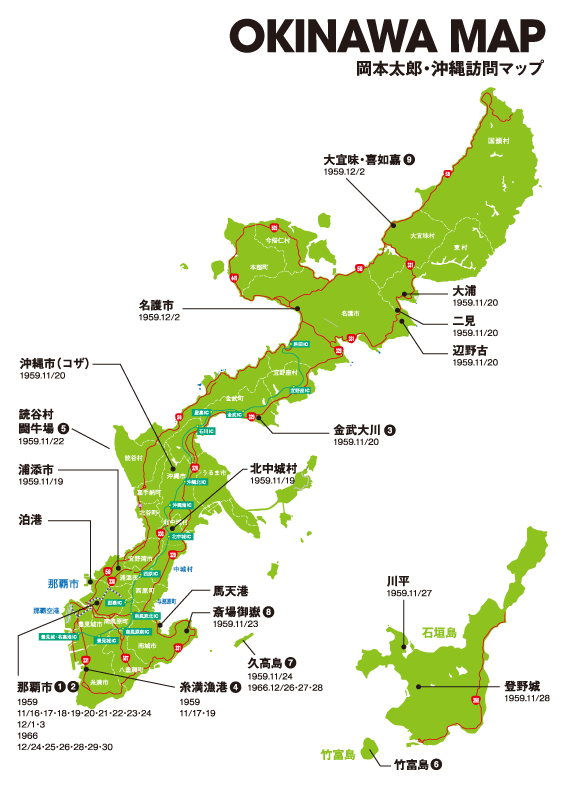

岡本太郎・沖縄主要旅程

1959. 11/16 - 12/3

-

11/16

那覇空港着

那覇

壺屋、料亭「幸楽」にて伝統舞踊鑑賞

首里城跡訪問 -

11/17

糸満

白銀堂、幸地腹墓を訪問

戦地跡、ひめゆりの塔、健児の塔を訪問 -

11/18

那覇

壺屋、市内の市場を訪問 -

11/19

浦添

ようどれ(琉球王国の陵墓)を訪問北中城

城跡、中村家を訪問糸満

幸地腹墓を訪問 -

11/20

金武

金武町大川を訪問名護

辺野古の名護拝所を訪問 大浦 鍛冶屋、御嶽を訪問 二見 訪問コザ

訪問 基地風景那覇

料亭「美栄」にて沖縄料理十貫瀬(じっかんじ)訪問 -

11/21

那覇

琉球紅型研究会、首里城跡、守礼の門、園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)、霊御殿、首里、金城町の住宅街を訪問

沖縄タイムス・ホールにて民俗舞踊を観る -

11/22

読谷

港、市場、闘牛場を訪問那覇

那覇劇場にて『トキワ座』、あけぼの劇場にて『大伸座』、御宮祖劇場にて『乙姫劇団』を観る。 -

11/23

南城

斎場御嶽を訪問 -

11/24

久高島

久高ノロを訪問、えらぶ鰻、イザイの宮、御殿庭(ウドゥンミャー)、玉城王の家、元家(ムートゥヤー)、伊敷浜、大御嶽を訪問那覇

泊港より八重山行に出帆 -

11/25

石垣島到着

-

11/26

石垣島

島内を一周、大浜町、屋根葺き、崎原公園、拝所、白保、平野部落を訪問

蓬菜閣にてすっぽん料理 -

11/27

石垣島

川平小学校、御嶽、拝所、住宅、獅子頭、酒造所、市場を訪問

芸能保存会による民俗芸能を観る -

11/28

石垣島

登野城、長崎御嶽を訪問 -

11/29

竹富島

御嶽を訪問

喜宝院蒐集艦にて上勢頭亨コレクションを観賞

竹富小学校記念祭に参列

-

11/30

石垣港発

-

12/1

那覇

泊港着 沖縄タイムス、琉球新報を訪問

沖縄タイムスにて美術家座談会

沖縄タイムス・ホールにて舞踊研究会

美術家歓迎会

-

12/2

名護

訪問大宜味

喜如嘉を訪問 -

12/3

那覇空港発

東京へ戻る

1966. 12/24 - 12/30

-

12/24

那覇空港着

(18:30)那覇

料亭「松乃下」(辻)で歓迎会 -

12/25

那覇

慰霊塔を訪問 -

12/26

馬天港より久高島へ

久高島

西銘家を訪問・逗留

イザイホー取材 -

12/27

久高島

イザイホー取材、後生(ぐそう)を訪問 -

12/28

久高島

イザイホー取材

久高島発、那覇に帰る那覇

料亭「松乃下」(辻)訪問 -

12/29

那覇

民族舞踊を観賞石川村

ホワイトビーチ、採石場

コザ、北谷を訪問 -

12/30

那覇空港発

東京へ戻る羽田空港着

週刊朝日の担当者が出迎え

首里Syuri

- ①首里金城町石畳道

- 縄県那覇市首里金城町

- 那覇空港から車で約20分

- 駐車場なし (周辺にコインパーキング有)

- 入場料なし

ガーブ川Gābugawa

- ②ガーブ川

- 沖縄県那覇市牧志(沖映通り)

- ゆいレール美栄橋駅から徒歩約5分

- 駐車場なし (周辺にコインパーキング有)

- 入場料なし

金武大川Kin Ukkagā

- ③金武大川

- 沖縄県国頭郡金武町字金武640番地

- 那覇空港から車で約70分

- 駐車場なし

- 入場料なし

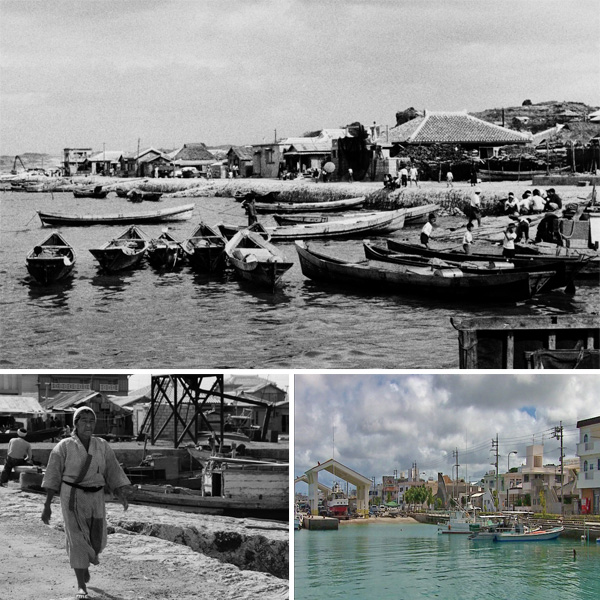

糸満漁港Itoman gyokou

男ひとり喰わせられなきゃ

イトマンの女じゃない

日本最南端かつ最西端に位置する漁で、旧暦の5月4日には海の恵みに感謝と航海安全を祈願して、糸満ハーレー※が行われる。

太郎の写真の当時、糸満の女性たちは、男が漁で獲ってきた魚を買い上げて、市場で売りさばいていた。「男ひとり喰わせられなきゃイトマンの女じゃない。」その逞しさと気風の良さとは裏腹に、困っている人がいたら積極的に手を差しのべるやさしい糸満の女性たちでもあった。

- ④糸満漁港

- 沖縄県糸満市糸満603-1

- 那覇空港から車で約25分

- 駐車場なし

- 入場料なし

読谷闘牛場Yomitan tougyujyou

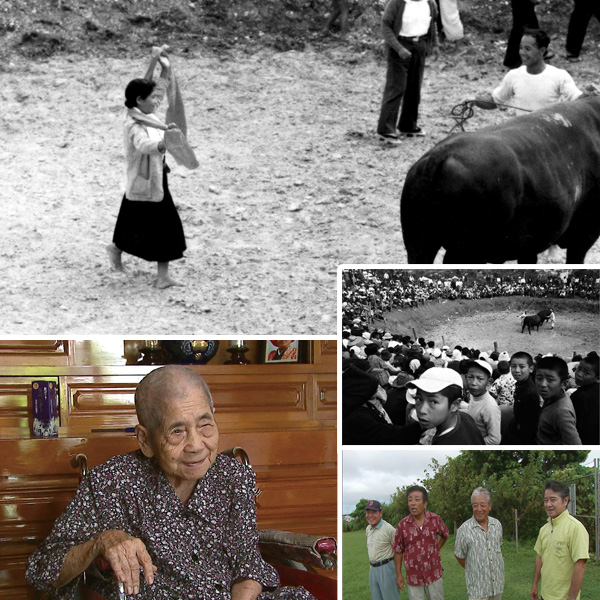

踊り?ウシが勝ってうれしい。

だから踊る。それだけさ。

踊るおばあ

「歓声のど真ん中に、女が飛び出してきた。笑みあふれる顔、ひょこひょこと手を振りあげ、足を踏む。アッというような見事な踊りである。 それは私が沖縄で見たすべての踊りの中で、最も純粋で、直接的なエクスプレッションだった。」-岡本太郎 松田マツさん。おじいは闘牛の牛飼いで共に再婚同士。「おじいは40、ワタシは30、そのとき一緒になった。」 「踊り?ウシが勝ってうれしい。だから踊る。それだけさ。」少年たち

読谷村は昔から闘牛が盛んな地域で、太郎が写した当時の少年たちが、数十年ぶりに同じ場所に同じメンバーで集まった。 この写真は太郎が声をかけて振り向かせたという。「闘牛が唯一の楽しみだった。もう一度、あのころに戻りたい」と眼を輝かせて熱く語るその姿は、あの頃の少年そのもの。 当時の闘牛場は今では公園となり、同村では〝むら咲むら闘牛場〞で今も当時と変わらぬ野外闘牛が不定期で開催されている。- ⑤読谷の闘牛場

- 沖縄県中頭郡読谷村大湾(大湾運動場)

- 那覇空港から車で約60分

- 駐車場なし

- 入場料なし

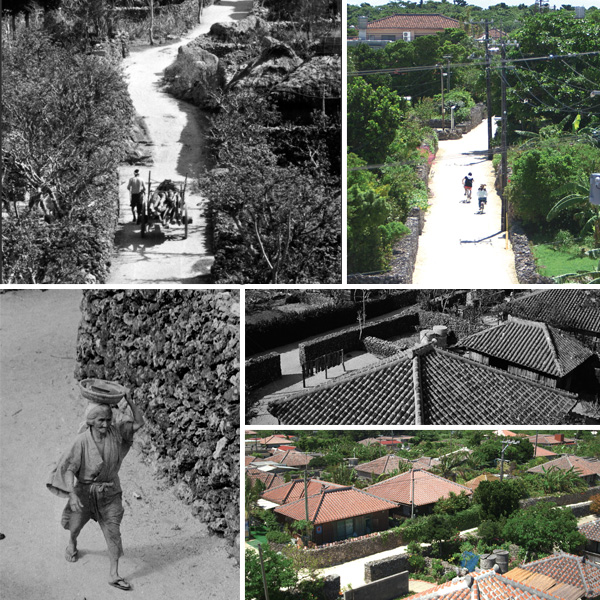

竹富島Taketomijima

石垣、ハダシ、籠、

そしておばあさん。

これらすべては美しい。

竹富島は石垣島から高速船で約10分の沖合いに浮かぶ島。

赤瓦の民家に白砂の道と、どこか懐しい沖縄の原風景が残っている。太郎が訪れた時と風景がほとんど変わらないのはここだけともいえる。

「石垣、ハダシ、籠、そしておばあさん。これらすべては美しい。殊におばあさんのすばらしさ。元気でまめまめしく働いているが、顔は皺だらけ。深く刻み込まれている。ちょうどこの島の年齢がそのまま全身にやきつけられているという感じだ。」 ― 岡本太郎

- ⑥竹富島

- 沖縄県八重山郡竹富町

- 石垣空港~石垣港離島ターミナルより竹富島行フェリー乗船

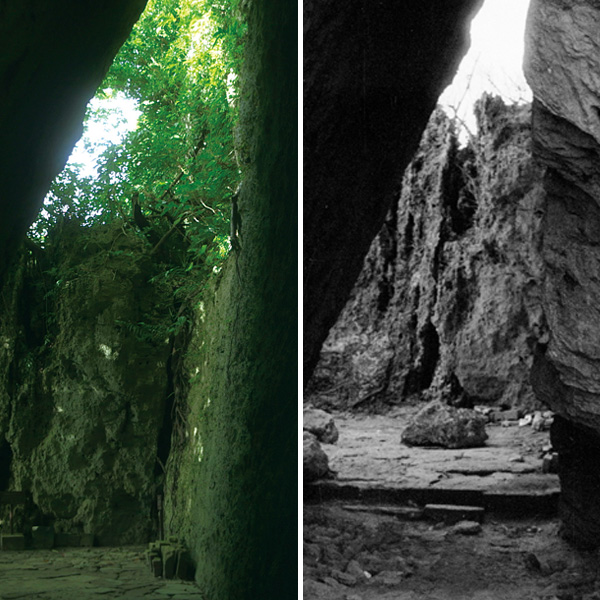

フボー御嶽Fubō Utaki

その何にもないということの

素晴らしさに私は驚愕した。

「私を最も感動させたのは、意外にも、御嶽だった。御嶽(うたき)―つまり神の降りる聖所である。この神聖な地域は、礼拝所も建っていなければ、神体も偶像も何もない。うっかりすると見過ごしてしまう粗末な小さい四角の切石が置いてあるだけ。その何にもないということの素晴らしさに私は驚愕した。」 ― 岡本太郎

- ⑦久高島

- 沖縄県南城市

- 那覇空港~南城市知念・安座真港より久高島行フェリー乗船

斎場御嶽Sefa utaki

- ⑧斎場御嶽

- 沖縄県南城市知念字久手堅

- 那覇空港から車で約50分

- 駐車場150台

- 入場料あり(大人300円)※休息日あり(旧暦の5月1日~3日、10月1日~3日)

喜如嘉Kijyoka

- ⑨大宜味村喜如嘉

- 沖縄県国頭郡大宜味村喜如嘉

- 那覇空港から車で約100分

- 駐車場なし

- 入場料なし

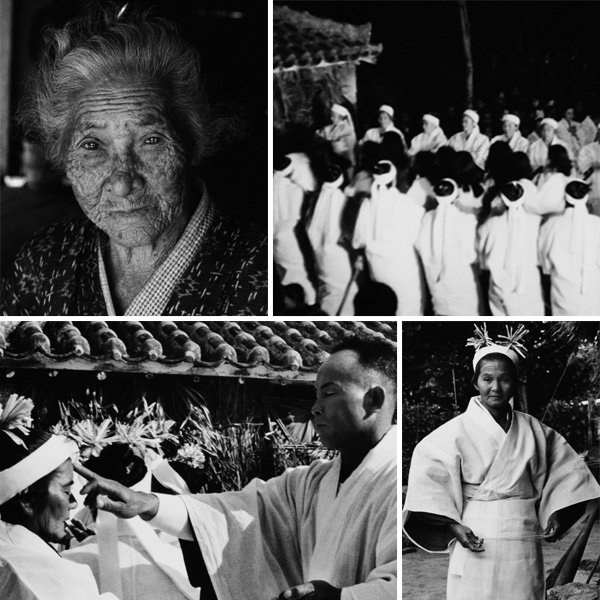

久高ノロ素朴のようだが、鋭くたくましい

久高ノロとは、島最高の司祭主のひとりである。太郎はシャーマンだと紹介している。太郎が撮影したこの久高ノロは、島の神女(ナンチュ)たちからは恐いノロさんとして有名な島のリーダーでもあった。あだ名は、「乃木大将」。家族でさえも笑顔はめったに見たことがなかったという。著名な民俗学者が島に来ても〝神行事は見世物じゃない〞と一切拒んできた厳格な人物でもあった。

ところが太郎が撮影したこの写真。

お孫さんによると、

「この顔は、おばあさんが太郎さんを受け入れた顔だと思います。受け入れなければこんな顔、絶対にしない。」

実は、この久高ノロは、「クニチャサ」で有名な大里ノロの直系である。クニチャサとは、久高根人で霊力(シジ)高く、美しいことで有名なノロで第一尚氏最後の王・尚徳王の恋人でもあった。ところが、側近の謀反で革命が起り、政権がはく奪されたと知った尚徳王は、海に身を投げて死んでしまう。悲嘆にくれたクニチャサも後を追って自ら命を絶ったという。

その後、大里家は第二尚氏から、ノロの身分をはく奪されていた。

その後、明治の世となり、ノロの伝承制度も娘継ぎから嫁継ぎとなったことで、このばあちゃんは、そのクニチャサから数えて、実に450年ぶりに久高ノロとして復活した大里家直系のノロなのだ。

ところが孫(息子の長男)の嫁は、島の女性ではなく島の外から迎えている。教師同士の結婚であったが、その時点でもう神女になる資格はなく、久高ノロを継ぐことも出来なくなってしまっていた。

つまり、自分の次の代で、久高ノロ伝承制度もイザイホーも終焉することを既に知っていた、最初で最後のノロでもあった。

やがて、翻弄され消えゆく時代の端境期に、太郎は久高ノロと出逢いその〝一瞬の素顔〞を撮ったとも言えるのがこの写真だった。

久高ノロが太郎を受け入れたというより、家族と葛藤しながらもそんな運命を受け入れざるを得なかった〝孤高に生きた一人の女性の素顔〞だったのかも知れない。

イザイホー

むきだしに粗野、だからこそ、凄い。

当時、久高島では三十才から七十才までの女性はすべて神事に参加する習わしであった。 そして十二年に一回、午の年に、新しいナンチュ(神女)を資格づける厳粛な儀式が行われた。〝イザイホー〞の神事だ。

儀式は三日間にわたる。神アシャギ※はイザイ山※の中に、「七つ家」という、クバで葺いた小屋を作って、三十才から四十一才までの女は厳粛なおこもりをする。さらにミソギで身を浄める。 むきだしに粗野、だからこそ、凄い。ドラマティックだ。

それは原始の神秘である。橋渡りは祭りの最高潮で、女たちは極度に緊張して真っ青になるそうだ。 これによって、人間の女から、ナンチュに変身する。 つまりこれは神聖なイニシエーションの儀式なのだ。